“有用”与“无用”圆融(作者:卫绍泉)

“有用”与“无用”圆融

——再论我们应以什么眼光看砚台

卫绍泉

摘要:在首届中华砚文化学术研讨会上,本文作者与刘演良先生合作的论文《我们应以什么眼光看砚台——关于当代砚台文化定位的思考》中提出:“砚台是最具中国文化特色的传统手工艺美术品”的定位,并就砚台的纵向发展所显现出的特色予以论证。本文将缘续我们应以什么眼光看砚台这个论题,以砚台在不同时期所展现出来的风格与好尚,试从文化的层面论述砚台的终极追求——“有用”与“无用”的圆融。这既是砚台独具个性的审美特质,也是评价砚台价值的终极准则。

关键词:砚台、有用、无用、圆融、超越

砚台作为中国传统的手工艺器物之一,它既为研墨而生,也就注定了它与墨长相厮守的命运。从第一方砚(研)台的诞生起,那怕其只是在粗糙的顽石上略加处理而创造出朦胧的研磨征兆,也就从此奠定了它永不磨灭的独特功用和效能。也许第一方砚在材质上、功能上和器形上还不那么让人满意,但它毕竟始创了研的功能并应用于研墨,并启发了后人不断地改良材质、结构和器形的灵感。其从粗糙与不规则的石头的简单加工向对称、光滑与规矩的演变过程,正是灌注了我们的先民对材料的利用、对器物功能的拓展和对美的追求的模糊意识。随着人们认知水平的提高,社会发展的需要、科技工艺的进步以及审美水平的提升,促使砚(研)台的实用功能和审美功能不断走向成熟。这成熟的标志,一方面是砚台的材质与形式在适应社会发展和朝代更替引起的政治、经济、文化和工艺科技的环境变化而不断转化出丰富多彩的形式,另一方面是砚台“有用”与“无用”的双重功能逐步走向圆融。

本文探讨的主要是砚台的“有用”与“无用”的问题,因而有必要确认“有用”与“无用”的所指。我们在此界定为“有用”,是指向砚台的生理性和工具性功能;而“无用”则是指向心理和精神的范畴。

一

砚台,作为一种实用的器具,它与其它众多的中国传统器物相同,都有着其“致用”的本原属性。传统工艺造物观念不断感受着中国传统文化思想的熏陶,慢慢地生成了“砚”这种独特器质的工具。但由于砚台在社会发展进程中某个阶段所处的重要地位不同,以及使用方式和使用人群的不同,又或者在使用的进程中人们并不满足其单一的研墨功能作用而引发出“新”的作用需求,以致其所承载的内容中大大地超越了“实用”所能承受的容量,而洐生、生发出一系列新的“用途”,那就是“无用”之用。经过长时间的淀积,自然而然地形成一系,并与初元始创的研磨功能属性一道结伴齐行,共同走向成熟。这过程中,“有用”与“无用”互融互彰,互抵互促,互消互长,并随着时间、空间不断的转换以及人与砚台相摩相亲中发生的姻缘际遇生成的文本及故事,形成了丰富厚重的砚文化体系。

我们认为,根据砚(研)的发展史,大致可分为原创期、发展期、成熟期、式微期和再生期五个阶段(见《我们应以什么眼光看砚台》),在这个漫长的过程中,砚(研)经历了三次较大的变革与转折,虽然显现出不同时代品格与形式,但却始终沿着“有用”与“无用”圆融的方向前行,在经历着波浪式前进的历程中,不断走向更高的层次。本文将循着这三次转变过程形成的势态,去思考砚台在面对今天的社会状况应如何调整自己,找对适存发展的路子。

一是研向砚的转变,这大约体现在原创期与发展期。

砚的起源被认为至迟应在母系氏族时期的仰韶文化时期或更早。一般认为,研是从研磨谷物的研磨器演变过来,并在“适用”于研墨的层面上逐步加以改进而成为研墨(颜料)的器具。

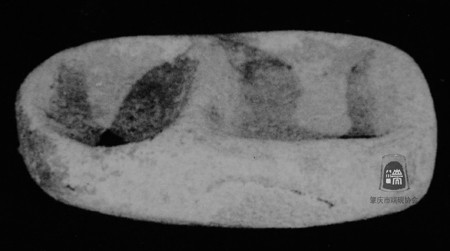

图-1

现存在中国历史博物馆的《双格研磨盘》(见图-1)是1958年在陕西宝鸡出土,观此研,研型为椭圆,较对称、厚重,但石质粗糙,尺寸、比例几与今人用的实用砚相符。其结构、功能相仿,亦有区别。其残留在格槽中的天然矿物颜料痕迹,有足够的证据证明是为绘画所需颜料而研磨的。专家认为,这是中国最原始的石砚,也是最早的绘画砚之一。出土于陕西临潼姜寨二期遗址发现的一套完整的彩绘工具,则被认为是最早的一套完整的成套文具,其功能结构、尺寸、比例、工艺与材质与前略同。此后,陆续出土的两汉研(砚)台,已基本完成了研向砚的转变。

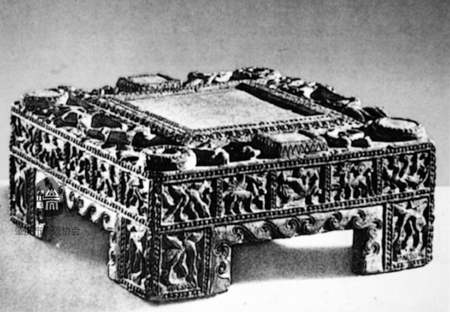

图-2

这种转变的标志,一是工艺和材质已较前期出土的器物有了较高的要求,装饰开始出现,并融入了寓意,如《彩绘龙凤纹嵌箔砂砚》(见图-2),已有了龙飞凤舞的寓意。二是形制锁定在“规”与“矩”的形式上,成为一种事物形象的典范,从而引申了天圆地方的形而上象征意义。这种最基础、最平凡的器物器形,一直影响着历朝历代的制砚形制,直至今天。如西汉石板附云兽纹漆盒和东汉《盘龙石砚》(见图-3)。特别是砚足的出现,更强化了砚台的“器”味,它既适应古人席地而座的生活习惯,又令砚台有着高古的气息,如北魏《石雕四足方砚》(见图-4)。

图-3

图-4

人口的增多,社会经济的发展以及文字的诞生,多种书写载体的出现(如竹简、木牍、帛、纸等),促使和加快了研向砚的成功转变。这种转变体现着先人以“用”为主导,追求着“适用”的进一步完善,也体现着墨的独立研磨功能的诞生,人们不再需要借助研磨杵来实现研墨,效率与功效都得以大大提升,同时也体现着工艺科技的进步和古人对砚台形式美的要求,不但提升和丰富了对称、均衡、光滑、平滑、装饰等要素,而且多种材质的合理采用和广泛使用(如各种瓷砚),更实现了工艺与观念的融合,在砚台中体现了人的意志力,融入了人们的美好愿望,也溶入了中国传统文化天伦人常的规范以及政治权力对器物形式和装饰的影响。

二是端、歙等优质砚材的发现与利用,这大约体现在砚台发展的成熟期。

唐、宋、明、清各代都是砚台发展史上不同风格的高峰期,政治、经济、文化的繁荣,促使了文房的繁荣,砚台独特的德、仁、坚、寿的品质,使其在文房诸宝中尤得宠爱。特别是端、歙两种材质温润如玉的特性以及石品花纹自成审美体系的特质,与文人道德修养的君子追求和诗性的情趣相吻合,引起了文人的特别关注,开始为砚台于实用之外注入了新的内容,在砚台的工具器物层面之上不断赋予人文的色彩(包括诗、词、歌、赋、铭等)。文人丰富的想象力和文化价值观与砚台日渐“和”合。从此,砚台开始具有自己丰富的文化内涵,它再不只是一种普通的研磨工具器物,更是传承和传播中华民族文化的一种载体,它既具有实用价值,也有欣赏价值;既具工具的优越性,也具材料的优美性;既具工艺的精致性,也具自然的多彩性;砚台中既有造物思想的观念性,也有器形的寓意性;既散发着文人的情怀,也承载着文人的志向。一方砚,印着文人品格的影子,也承载着文人想要说的话,就象书画一样,可以表达和寄托很多思想、哲理、诗意和情趣。

可以说,直至到唐宋两代,砚台才真真正正地在文人心中占有一席之地,才真真正正地在中国传统工艺文化的舞台上充当一个有特殊地位的角色。人们用砚、赏砚、品砚、藏砚已不是仅仅停留在工艺器用鉴赏的层面,审美空间的扩展使人们能从更多的角度和更多的层面彰显砚文化的精华,从此,赏砚进入了一个更高的层面,与文人士大夫的人格修养相影观照,赏砚所能达到审美境界,成为赏砚者观照自身的自我审视。从某些方面来讲,砚是文人的砚,砚文化是文人的文化,用一句今天流行的时髦话说:砚,是精英文化。从始,砚台的价值观发生了变化,制(创)砚人的文化素质越高,他的艺术(思想)修为越深,他的砚作就越有味道,他的砚作内涵就越丰富;而欣赏砚台的人的文化艺术修养越高,就越能体悟到隐藏在砚台深处和散发于砚台之外的精华与韵味,也越能以丰富的想象力和知识力去诠释和解读砚台,赋予砚台更丰富的更深刻的人文蕴藏。

唐代的砚台在前朝器形的影响下,演变出新的砚式----箕形砚。它坚实有力的线条、简洁素雅的形式、张扬舒扩的胸怀,体现出大唐盛世的时代风尚。双足平底的稳定性,平滑宽敞的砚堂,推研舒畅、有容易护,适用的器形与时代风尚完美和合,使箕形砚成砚史上的典范与丰碑。

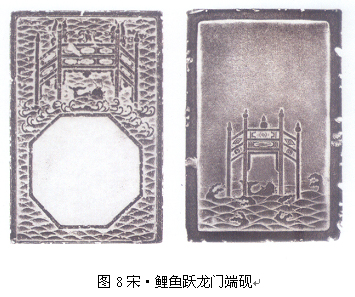

宋代的砚台在箕形砚的基础上演化为抄手砚,这一方面适应了人们从低坐向高坐的生活习惯转化,另一方面是宋朝的文人价值观促其所能。这同样是体现砚台的“有用”与“无用” 在不断适应社会生活和文化的变化而变化。宋抄手砚的端方四直和内敛精雅的风尚,正体现了宋代文人士大夫的“理”性情怀,成为砚史上又一座丰碑(见图5)。砚台所蕴藉的德性,助推了赏砚、藏砚与品砚成为文人的风尚,随后陆续出现了砚以及文房四宝的书籍。

图-5

明代砚台基本沿宋制,形制较前代浑拙厚重,线条简明粗犷而流畅。中后期由于社会风尚的影响,一方面形制及题材走向世俗化,另一方面却是文人砚的逐步走向成熟。自然随形的砚台开始出现,线条追求简炼、含蓄和意味,书画以及文学的养份开始注入砚台并成为一种流行风尚,与形式的多样性,材质的丰富性、工艺的自由性结合一起,更进一步奠定了砚台在中国传统文化中的地位。

有清一代可谓砚台史上最繁华的一代。其所呈现出来的气象可以用“百花齐放春满园”来形容,总体的风格是砚工受宫廷工艺的时代风气影响,对工艺精益求精,选材上强调唯美,形式上丰富多样,雕刻上精细入微,铭文则舒心适意,文采各自风流。

这一转变时期,恰逢盛世文明与自然馈赠之光的恩泽,为本来默默无闻的砚台注入了源头活水,并确立了砚台从此以后一直牢牢地占据在文人心中的地位。主要体现在:一是优良材质的引入,其与墨相亲相恋的石质让研墨的质量和效率得以大大的提升,研墨过程中的舒适感、愉悦感得到了极大的满足;二是材质变幻无穷的天然美的特性,既给传统工匠带来了挑战,也成就了一批技巧如神的工艺匠人,更吸引了文人的关注和进入,并由此成就了一座丰硕的砚台宝库。特别是唐箕宋抄手两种砚式,均达到了功能与形式完美结合的高度,真正地实现了“有用”和“无用”的高度圆融,成为后世无法超越的两座高峰。其“有用”通过材质、器形、结构和工艺的配合达到了与墨相交的有机统一,其“无用”则是透过“有用”的用的过程自由申发,自然而然地流露出了师匠的智慧,天然材质的美态,线与面的有机交融,形成了开阔、宽坦、流畅、有容的器度,与抽象的形式一起共同传递出盛唐恢宏气象与两宋理性精神;三是材之德、文(纹)之美、工之巧和形之气度,激活了文人士大夫日常文事单调、枯燥的生活波澜,造型精美、形式多样和材优品美的砚台让他们眼前一亮,潜藏在心底深处的文人情怀藉此“尤物”起兴而得以释放,并一发不可收拾。从此,赞美砚台的诗词歌赋、铭文以及以砚台为主要内容的专著纷纷面世,尉为大观;四是传统工艺造物观念造成了创(制)作与欣赏的不和谐现象,也由于文人骨子里重文轻(工)艺的思想,慢慢地形成了一套文人独特的鉴赏标准;儒、道、禅等各家不断为砚台注入思想灵魂,使砚台慢慢地超越了工具的层面而成为“文玩”,文人士大夫在玩赏的过程中不断注入自已的诗性的情怀,他们于砚台中似乎找到了自我,又或者说找到了能寄托自己情怀的伴侣。从此,砚也就从一件平凡的研磨器物上升至一件有生命、有灵性的宝物,并逐渐成为文人心中的图腾,进入了形而上的高度;五是砚台受社会发展和文化普及的影响,砚材的出产量以及使用的人群逐渐增多,生产力的提高,思想的活跃,促使砚台一方面慢慢地走向了简化与世俗化的实用道路,另一方面走向注重材美、工精、强化悦目美饰的“把玩”道路。

三是近现代科技对砚台冲击的转变期,这主要体现在清后期直至今天。

清末期,墨汁悄悄地兴起,与舶来的硬笔一道,开始直接威胁着砚台。随后,砚台随着国破战乱一起,遭受了连连的打击,几近沉寂,直至上个世纪六七十年代,砚台作为赚取外汇的工艺品渐渐有了起色,从2000年起,随着国民经济的高速发展带来国富民强的景象引发收藏热潮一起,砚台再次掀起了一次新的繁荣。

时代的发展,迫使砚台象许多传统文化一样,在日新月异的科技文化的冲击下做出了“华丽”的转身,从此,砚台不再高扬作为日用文具而曾经引以为豪的实用功能,而渐渐转向强化材质温调之美和自然纹理之美,强调装饰雕刻之美的艺术价值,以迎合时代的好尚,其风格直迫清中后期雕琢繁复之工艺,甚至有过之而无不及。

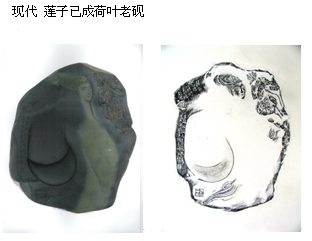

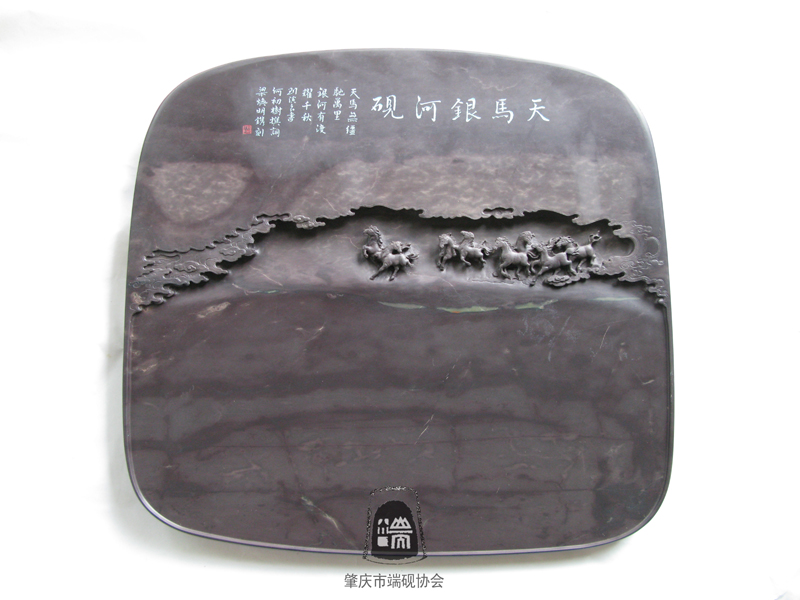

可喜的是,老一辈的制砚师匠石可、姜书璞、黎铿、刘演良等从六、七十年代开始就尝试在传统的砚台程式化的制式中溶入家乡的题材和山水画境,给砚台的创作注入了新鲜的血液,使砚台的形式更具丰富性。当代制砚大师梁弘健等书画家也参与砚台创作,不断地尝试着将文人书画的意趣转换成砚理砚趣(见图6),并形成了独特的砚台风格。上海制砚大师丁伟鸣、广东省工艺美术大师伦少国(见图7)等有追求的师匠勇于并善于驾驭新题材,于简炼的雕刻构思中溶入哲思,在手艺中注入思想的养份,成为独树一帜的艺人。全国各地的精英师匠们也不断地在自己熟悉的砚种砚材上尝试着多内容、多形式的探索,均取得了可喜的收获。

图-6 《蝉鸣夜月悬》砚 作者:梁弘健

图-7 《荷叶颂》砚 作者:伦少国

这一时期转变可以说是砚台数千年来最沉重、最艰难转变。作为实用的研磨器具,其初元的实用功能随着科技的替代品兴起以及纪录、传播渠道的多元化和传递方式的不断创新而日渐式微,而砚台千年沉积的深厚文化却悄悄地散发出一缕又一缕醇香,随着收藏热的春风和地方政府、各种媒体的鼓动吹遍了大江南北,潜移默化地注入人们的心田。这种曾经是古代帝王将相、文人士大夫推崇的“偶像”,再次以“传统文化”品牌的内在驱动力得以再获新生,掀起了又一次的高潮。

这时期砚台制作亦同时体现着广大师匠们对“有用”与“无用”的追求,但呈现出来的风格却与时代的进步脱节,与现代工艺艺术的发展水平极不和谐。一是前期大量开采的砚石资源为师匠们进行随心所欲、充分发挥想象力的创作提供了一个广阔的空间,题材、形式以及雕刻技巧和表现手法多样性,让使用者、观赏者或收藏者有了耳目一新的视觉刺激,也有了较大的选择空间。二是时代的发展,人们对个性自由的追求,使得砚台的创作带有较多个人的色彩,并从自发进入了自觉的层面。三是网络信息和图像时代到来,令南北只在盈掌,东西仅咫尺,促进了砚台的商业繁荣。四是快速的生活节奏,强制性地误导了制砚人以简单的写实方式进行装饰表达,强烈的商业利益驱动,使效率至上成为至高无上的信条,导致了大量“快餐”砚台充斥市场。

五千多年的砚台发展史,一直都沿着“有用”与“无用”的圆融的方向前行,但每个时代呈现在我们眼前的却不是一个绝对平衡的势态,“有用”与“无用”通过不同的形式去适合材料的变革、工艺科技的进步、使用人群(包括收藏)的习惯和价值取向,自觉地调节着“有用”与“无用”的势态,而政治、经济、文化等时代的因素也不断地渗入在其中,调和、引导着两者的节奏缓急和调子升降的阶梯,无言、无声地让砚台铭刻着时代的印记。

我们看到,历史似乎在这个转变期给我们开了一个玩笑,一个让人们难以快乐地笑起来的玩笑。从研向、砚的转变,先民在生产力极其低下的环境中,义无反顾地默默寻求功能的提升和尝试着美的探求。唐、宋、明、清时代的砚台站在前人的肩膀上于“有用”与“无用”圆融上实现了超越,让人高山印止。今天,砚在高速发展的大潮中走上了快车道,砚石资源丰富,制砚工具革新,制砚技艺高超,砚台商业活跃,连同砚文化产业加盟助势,使整个制砚行业呈现出一派繁荣的景象,这是让我们值得开怀大笑的一面。但观照前人辉煌,我们却不敢笑了,我们看道,今天大多数“好砚、藏砚”之人,只沉浸在砚台升值带来的喜悦之中,他们拼命吹捧资源稀缺和工艺繁复的噱头,不断寻求着再进一步升值的理由,也不断地为迎合商业的推广而编织、巧饰,美化与砚台无关甚至乎有害的理由,以获取丰厚的经济利润。我们在茫茫的砚海中很少有机会看到“有用”与“无用”圆融互彰的砚台,充目者大多是生硬拼凑的“有用”与“无用”的叠加。

然而,砚台终究是砚台,并不会因为单纯的“有用”而可以持续发展,就可以回归到昔日曾经辉煌的时光,也不会因为“无用”而彰显砚台的地位以及制砚人高超的工艺艺术才华。我们认为,砚台只有在“有用”的基础上扎扎实实地建筑起“无用”之高楼,才能经得起时间的考验,实现从真正意义上回归昔日的繁荣。

歌德说:“内容人人看得见,涵义只有有心人得知,而形式对于大多数人来说是一个秘密。”(《文学时代》宗白华译本)。砚台这个独特的“形式”对于大多数人来说又何尝不是一个秘密呢?人们通常只看到呈现在砚台表面的关于材质、工艺内容、结构功能等“器用”可见的内容,而大多数人却忽略了潜藏于“器用”之内的智慧积淀,也缺乏超然于砚外的想象力,更无法领略古人制器造物的思想灵光和中国传统文化的思想启迪。今人常评论古砚只重实用,这话其实并不客观,也并不准确,其实我们看到一方古砚(当然是指达到一定工艺水平的砚台),其造型与结构、比例与适度、线与面的刚直圆缓、材质与纹理的截留取舍与布局安排,无不体现“适用”功能的工艺取向和“简化、优化、协调与效益”的原则,也无不体现出其所处时代的的审美风尚和使用者的价值取向,体现出一种无形的精神气息。这种“适用”与“精神气息”,呈现出天人和谐的融合,并随同着实用功能的生理满足感而同时展开心理和精神的愉悦,而不是一种生硬无意味的拼凑。

二

综观砚(研)的漫长发展史,从石器时代研的初创期开始直至清康、乾时间,无论是在宫廷砚台、民间砚台抑或文人砚台,它们虽然在选材、工艺风格、气息等方面有着一定的差别,但却一直在追求着“有用”与“无用”的圆融。砚台面对当代大工业化生产的挑战,出现了前所未有的慌乱,师匠们为了生存与发展,各自以自己理解和所能的方式去仓促应对,逐步形成了砚台今天纷繁的局面,以至砚台在“有用”与“无用”的层面上出现了极不平衡的状态。我们应如何去认识和面对砚台今天的处境,并摸索出砚台在当代的发展方向呢?

我们认为,砚台的发展,最终是指向“有用”与“无用”的圆融。为适应时代的变革,我们首先应更新观念,清醒地认识砚台在当代的地位;应致力宏扬砚台独特的个性;更应不断充实和完善砚文化的理论体系,提升师匠思想、技艺水平和欣赏者的审美水平。

一、更新观念,认清砚台在今天的地位。

砚台在记录和传播中华五千年文明史上曾经立下了汗马功劳,其功自然不朽。然今天科技的昌明,墨汁的出现并不断成熟,记录、传播已有太多的载体与快递的方式,砚逐渐压缩为一小撮“食古不化之人”濡墨掭毫之用,或成为一种让人消遣或愉情的收藏品,又或是一种独特的“文化”商品。其实,我们不必去咒骂现代工业化的生产以及信息时代对砚台粗暴的践踏,也不要祈求同一首动人的歌谣可以从远古走到今天仍依然能感动大众。冷静地思考一下,也许科技的发展对砚台造成的种种不利与不幸,或会因此让砚台得“福”。君不见,砚台“有用”之功式微,而“无用”之功却大大彰显,用砚之人少了,而购砚、藏砚、赏砚之人却大幅增多,何故?此乃“无用”之用使然。砚的文化意象已成为中华民族的记忆符号,已深深地印记在人们的脑海中,古语云:“有井处皆有柳词”,其谓柳词的传播广泛、影响深入人心,然砚台又何尝不曾有此荣耀呢?

我们知道,砚台曾经承担着独特的“历史使命”,使其得以终身与帝王将相、 文人士大夫朝夕相傍,享受着百般的宠爱,也在不同层面上实现的“文化交流”中产生过其应具并理应担当的作用。但时过境迁,它的使命虽然尚未终结,但已不那么重要了,或者已为更适合当今社会发展需要的“器物”所替代,就算我们是多么的不愿意接受,也必须坦诚地面对这尴尬的局面。令人欣慰的是,时代的转变也为我们带来了砚台由其执行“使命”过程中积淀起来的,或者说是这过程中引发的审美功能形成的厚重文化体系散发出来的“文化力”在今天得以极力的张扬,这体现在二个方面:从外部来说,经济的高速发展、文化的繁荣引发的收藏热潮;地方政府的重视与不遗余力的推动,各种媒体和展览、展示和展销方式的综合传播推广的力度等,使砚台得以让更广泛的人群认识、了解和收藏。从内部来说,工具的进步、技艺的提升、文化艺术信息的普及,原材料的不断出新,文化教育的普及,都为砚台创作和欣赏水平的提高注入了丰盛的能量和充足的营养,使提升砚台的文化艺术水平成为可能。

其实,相对于博大精深的中国传统文化而言,砚台在历史上并没有作出惊天动地的作用。它只是一个工具,但却并非一般工具那么简单。包含在砚台“有用”之内和之外的、社会的、文化的和政治的以及人文情感的因子,在人们的心灵深处默默地滋润着,渗透着“有用” 之用和“无用”之用。今天,砚的“有用”在现代科技大生产的高效率和泛功能面前,只能无奈地放下优雅尊贵的架子,顺应时势地从以“有用”为主的生产转向以“无用”为主的生产,以更主动地强调审美价值的创造。只有这样,砚台才能真正地、自由地实现艺术化的生活,才能实现以手工艺独有的、丰愉的人情力量再度创造性地因材施艺、自由发挥,砚台才能在以“物质”为现代文明的价值取向中找到自己从容、安全的位置。

二、致力宏扬砚台独特的个性。

砚台的独特个性就是“有用”与“无用”的圆融。作为传统手工艺品,数千年面对日常生活的常用、必用器物,砚台有着广泛的社会基础,已深深地扎根在中华民族的心中,而作为“文玩”的独特意象,经历代文人的不断深化与扩展,所积淀的文化意象似乎已成为中华民族文化的另一个独特的代名词,方圆有度、厚重雅拙的器形,开阔平坦、自然流畅的砚堂,以及饱满而富有张力的线面结构生成的独特文化符号,无不烙上“中国制造”的鲜明印记。更由于这种适合研磨且质、色、纹均堪玩赏的优质材料稀少,只有帝王将相、达官贵人才有资格享用并珍玩,这使它的身价日渐高昂,再加上文人“好事”,每每对好砚及美品大肆渲染,更为其掩上一层神秘的面纱,从此,玩砚之风渐盛。而由迎合“玩”的兴味,渐溢生出材质精美、工艺繁复、构思奇巧的砚台,慢慢地,转化为代表身份、地位、财富,甚至为权力的象征,砚文化已大大地超越了砚的自然属性和工艺属性,成为文人士大夫温润而粟的君子化身,砚台也因此有了德行化和人格化的内涵。今天,人们仍关注和热衷砚台,其实并不是冲着砚台的实用研墨功能而来,更多的购买者和收藏者是希望从砚台中寻找中国传统文化独特的人文记忆,以满足励志养性、怡情、寄情、怀古等审美情感需要。这种追求,正好避开了威胁着砚台的现代化大工业生产对实用功能的正面冲突,在其锋芒不及或不能及之处找到适存的发展空间,从某意义上说,也是人们用手工艺的人性情怀充当着润滑剂,有机地调和当代社会高速发展所带来的对人类生存的冲突。

砚为研墨而生而长,因而“有用”是其灵魂,“无用”使灵魂出窍,得以超越砚台的工具性层面而进入审美的层面,并反过来促动砚台在工具层面上不断修正与前行。“有用”与“无用”是一对矛盾,它们既互彰互显,又互相制约。“有用”既为实用服务,也为“无用”奠定基础。“有用”在适应墨的研与磨的变动中遵循着某种规范和法道前行,形成了适应特定时期人们的使用习惯和审美习惯的经验法则,从生理层面上说,它使人们在研墨与玩赏过程中用得“便利、安全、舒适、有效率”,从心理层面上说,它使人们在研墨与玩赏过程中感到愉悦,而从工艺文化层面上说,它积累了人们不断的改进经验,形成了一种约定俗成的风尚,从中体现出中国传统文化的哲思,而所有这些,都最终指向“无用”之用,为“无用”之用不断地添加筹码。而“无用”之用又反过来对“有用”不断提出诉求,不断地丰富着“有用”的形式,刷新着“有用”的依据,包括砚台人性化、个性化及其丰富多样性。

今天,也许我们提笔挥毫可以不必再亲自研墨,那是因为有更快捷的方法帮助完成你的任务。也许我们刚好有一段好时光,有一杯好茶,可以在明亮的窗前悠游地摩挲把玩砚台,我们是否可以在砚台的造型、结构、比例和功能中感受到师匠造物的智慧?是否可以从材料的合理利用中领略师匠们的心灵与手巧之妙?我们是否也可以从砚台的雕刻装饰中窥探师匠们的思想情感?也是否可以从砚台透射出的气息中体味着师匠们的审美取向?是否可以透过砚台传递出的节奏韵律,倾听着时代精神的召唤?我想是可以的。甚至乎我们也还可以穿越时空,回到古代文人曾经践历的“修身”之路,在砚台中寻求到安怡宁静,温润身心的启示。然而,这一切恰恰只能从砚台的独特个性中以及其“有用”与“无用”的圆融中获得。我们认为,砚之本质不能变,改变的只是适合时代审美趣味的形式。

三、不断充实和完善砚文化理论体系,提高创作和欣赏水平。

相对于“纯艺术”,传统手工艺的理论普遍滞后,砚台也不例外。其实从宋代至今天,关于砚台的专著及言论也颇丰盛,但多是各具取向的片言短文或重复的记述,且大多是指向坑别、材质等器物层面,我们或可在文人墨客赞咏、品玩砚台的诗词歌赋铭文等文学中找到有关的审美趣味和审美价值观的信息,然终究未能总结成有共识和规律性的系统理论。历代师匠们埋头于制砚,其经验与体验未能得到有效的归类、总结和提升。因而,面对时代的转变,制砚和赏砚出现了不相应的状况。一方面是优质的砚石资源的贫乏,制砚技艺突破不了传统程式化的制约,制砚人为追求效率和商业利益各施名法,盲目跟风,制砚普遍缺乏原创的思考,导致砚台题材狭窄、重重复复,雕刻手法单一,形式单调乏味,雕馈满眼而不知所云。另一方面是当代赏砚人或是对砚台缺乏理解,盲目适从市场潮流引导;或是对砚台爱之心切,恨难逢有时代气息的佳砚;而更多的则是以砚台作为投资、送礼的商品,追求形体大、雕工多的砚石工艺品……形成了砚台市场复杂而又纷乱的局面。砚台的定义越来越宽泛,以至人们对砚台的个性越来越模糊,砚台开始让人找了着“北”。更令人尴尬的局面是,砚本是“文人”的砚,而今天却沦为“有钱人”的砚了。“觚不觚,觚哉?觚哉。”这是孔子望觚的感叹,稍改动为“砚不砚,砚哉?砚哉。”正是当代有志于砚台的有识之士的感概心声。

今天,我们论及砚台,有一个时髦的词使用得最多,几乎到了“熟说无听、熟视无睹”的情形。我们天天用砚台质润纹美、雕工精美和名人玩藏的故事去唬人,慢慢地连自已都以为这就是“砚文化”,其实这只是砚文化表象的一个支系。我们采制一方砚台、赏藏一方砚台、触摸一方砚台、研磨一方砚台的过程中体悟出来的独特情感连同砚台在漫长的过程中淀积起带有普遍性的情感升华,才是真正意义上的砚文化,也是“中国式”的文化衍生。因而,从某种意义上也可以说,“你有多少文化,砚台就有多少文化”。砚文化中包含着个性与共性,如何把砚台淀积了数千年的无数个性梳理、提炼和归纳为对当代及未来有普遍性指导意义的理论,任重而道远。

面对科技、信息高速发展的形势,我们认为,应充分利用现有的“资源”优势,逐步充实和完善砚文化的理论系统,使制砚和赏砚有一个带有普遍性的科学客观的参照坐标。创(制)砚台的师匠们要努力提高自已的技艺、文化和修养,创(制)出适合当代人审美趣味和价值取向的砚台,特别是吸引年轻一代人群的进入。

中国传统工艺造物思想精微大义,主张道器为一,体用不二的哲学观,主张本体与现象的整体观念。主张顺乎自然,器以载道、器以象生,体现出一种“天人合一”、中庸为度的宇宙观和美学观,体现着“器体道用”的关系,也体现着“其用必以人为依”的人文关怀。落实在砚台中,正是“有用”与“无用”的圆融的体现。我们相信,在今天,传统的造物思想对砚台未来的发展依然有着宏观的指导意义。

作者简介:

卫绍泉(记者、肇庆市西江图片社副社长、肇庆市端砚协会副秘书长)

粤公网安备 44120202000322号

粤公网安备 44120202000322号