端砚文化中的传统精神(作者:何向)

端砚文化中的传统精神

何 向

费孝通先生在《重读<江村经济•序言>》中指出:“传统是指从前辈继承下来的遗产,这应当是属于昔日的东西。但是今日既然还为人们所使用,那是因为它还能满足人们今日的需要,发生着作用,所以它曾属于昔,已属于今,成了今中之昔,至今还活着的昔,活着的历史。”确实,传统不但属于过去,亦属于今天,我们理解现在离不开对传统的认知。中国传统文化渊深浩博,它展开于宇宙论、政治论、人生论、道德论、历史观等诸多领域,具有中华民族的思维特色。

端砚,中国四大名砚之首,产于广东省肇庆市东郊羚羊峡斧柯山和北岭山一带,距今已有1300多年的历史。在长期的历史发展中,端砚文化自成体系。它包括了与端砚有关的各个方面,如砚石的开采、端砚的制作、使用及其研究,端砚坑口及石质、石品花纹的研究及鉴赏、端砚的行业传统、与之相关的民风民俗等,是端砚的传统手工技艺、制作过程及其间反映的文化观念、历史传承、价值认同、口传身授的民间知识的整体呈现。这一文化体系的发展,是传统的一个缩影。

一、敬畏自然、天人合一

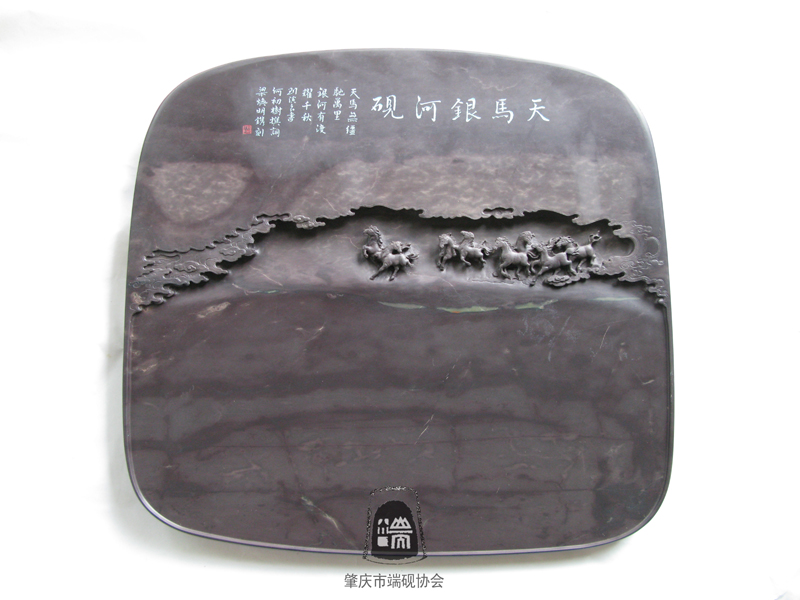

在中国传统文化中,人与自然的关系可以用“人与天地万物一体”或“天人合一”来概括。这一观念最早是由名家惠施正式提出的,庄子曾加以附和,中间经过禅宗的宣扬,最后进入宋明理学的系统。文化的产生离不开其生态环境。中国的地形、土质与气候适宜耕种,故发展为农耕社会。人在土地上耕作,须依赖天的恩泽,与自然和谐相处,自视为宇宙秩序的一份子,且对天地抱着尊敬的态度,对自然界的风、霜、雷、雨、江、湖、树、石等心存敬畏。与此相关,中国人发展出“尽物之性”、“万物并育而不相害”、“利用厚生”等观念。这种人与天地一体的整体观后来应用于人间秩序,产生以人道法天道的思想,天人秩序与人间秩序互相相应共通。端砚乃自然之精华,被人们称为“九渊神髓”、“水秀山灵,钟此琼瑛” 。人们认为端砚有类似于人的精神品德,能象征人的仁义之性,人与端砚便产生了一种相互交融的亲和力,和谐一致,达到了一种浑然融合的境界,从而达到“与天地精神往来”,“天人合一”。

砚,是重要的书写用具。因此,其实用性是文人墨客最为注重的。苏轼认为:“砚当用石,镜当用铜,此真材本性也。以瓦为砚,如以铁为镜。人之待瓦铁也微,而责之也轻,粗能磨墨、照影便称奇物,其实岂可与真材本性者同日而论哉。”端砚砚石石质优良,其发墨、护毫等特性恰好符合文人对砚的要求。苏易简说:“世传端州有溪曰端溪,其石为砚至妙,益墨而至洁。”苏轼说:“砚之发墨者必费笔,不费笔则退墨,二德难兼。能够二者得兼的,非端砚水岩莫属也。”

对于端砚砚石,古人认为此乃天地之精灵,持敬畏之心。开坑时,多有祭祀仪式,《高要县志》记载:“宋时,凡采石斧柯祭以中牢。”乾隆庚子岁(1780年)孙廉使春岩公监司肇罗道开采西洞,方涓吉启穴雷雨暴作,穴中烟雾蒸腾,工不得入,乃为文祭告山灵,越三日始息,每日汲水工二百名,厚给工价,昼夜更汲,自九月初一日起至十二月十五日,方涸水见石,越岁辛丑三月朔,忽有虎来攫食犬豕,日夕守卧,驱之不去,似有呵护状,而穴中春泉涌发,工不能施,遂止,山川之宝造物所靳,岂偶然哉。古代中国虽需开发自然资源以求生存,但并不是无度开发,对自然也没有征服之态;而是“利用厚生”,心存敬畏。

二、以人为本,重视生命本体

重己役物,也就是重视生命本体,控制人造的事物。在《周易》中首出的“人文”一词,意指人际间相互关系的准则,它的确立是仿效刚柔交错的“天文”的结果。自周代以来,中国便确立了与天道自然相贯通的人文传统,形成一种“尊天、远神、重人”的文化取向,并深刻影响着中国文化的性格。从某种程度上来说,中国文化精神之恒久的优越便是以人生的幸福为重,以人为本位,从人的利益出发。中国传统民间工艺与农耕文明相适应,具有实用、朴素、温情等特点,它强调任何技艺都是以人为主体,也就是今天所说的以人为本。

肇庆黄岗镇是端砚制作的核心区域,清代屈大均的《广东新语》中记述:“羚羊峡西北岸有村曰黄冈,居民五百余家,以石为生,其琢紫石者半,白石、锦石者半,紫石以制砚,白石、锦石以作屏风、几、案、盘盂诸物。……白石即西洋诸番亦来买取。盖黄冈衣食于石,自宋至今,享山岩之利者数百年矣。”书中的黄冈村就是现在的黄岗镇一带。白石村是黄岗镇的一个自然村,这个村子以前做墓碑以及与石刻相关的手艺,后来开始制作端砚,至今村中仍保留着制作端砚的传统。在该村,有一句老话:“制砚是一件破棉衲,该穿穿该脱就脱。”其大意是,制作端砚的手艺就像一件破棉袄,虽不能给你荣华富贵,但可以在寒冷的冬天给你温暖,该穿的时候就穿,该脱的时候就脱。这是一句非常朴素的话语,但道出了村中制砚艺人与制作技艺的基本关系。

新中国成立前,战乱纷纷,用砚之人减少。因此,在白石村制作端砚的人也比较少。据该村老艺人程泗口述材料介绍:新中国成立前,村里只有惠福坊和应日坊(今属白石村)的村民有传统的制砚技艺。两坊中,八成村民无田可耕,村民世代靠制作端砚来谋生。20世纪50年代以前,端砚制作都是各家各户,以家庭为单位的,所制墨砚是中低档的“大路货”,制作雕花砚很少。……“大路货”砚在抗日战争爆发后,销量大减,至后来全部停顿。1946年后曾恢复生产,1949年后又停产。

新中国成立后,1950年代末恢复端砚生产,该村成立了白石端砚厂,生意越来越好,村民纷纷加入端砚厂。很多人就是那时候开始学习端砚制作。20世纪90年代,日本经济不景气,依靠出口日本市场的端砚生产又陷入了低谷,制作端砚的人也开始减少。90年代末期,随着国内市场的发展,端砚生产又红火起来。特别是肇庆市申报“中国砚都”成功之后,端砚发展驶入快车道。村中参与制作的人越来越多,有些人没有雕刻的技能,就专做打磨、做粗坯一类的活计。目前,全村18岁以上的劳动力有700多人,其中70%~80%的人制作端砚。

传统的端砚制作是手工制作,它包括采石、选料制璞、设计、雕刻、配盒、打磨、上蜡等工序。随着机器大生产的影响,有些工序部分使用机械,如鎅石,以前用锯子锯,大一些的砚石要锯一两天,费时费力。使用机器后,大大节省了人力,小砚石10分钟就可以解决问题。但是,在制作的核心环节比如雕刻,仍然是手工制作。手工制作,强调人的主体性,即“重己役物”。庄子说:“有机械者必有机事,有机事者必有机心。机心存于胸中则纯白不备,纯白不备则神生不定。神生不定者,道之所不载也。”这里所说的机械是指汲井水用的桔槔,是一种最简单的原始工具。道家非不知其便利,但他们要预防的是“机心”。以物主宰了人便是“机心”代替了“人心”,而中国传统文化的价值观念中,最为强调人的内在自觉、自省;反对外在对于内在的凌驾。因此,端砚的手工制作,与端砚砚石特点相关;同时,亦与传统价值观念有关。

三、致用利人,反对奇技淫巧

中国传统伦理学中有“玩物丧志”之说,反对奇技淫巧。这种思想对中国几千年来的传统工艺有着深刻的影响。它使人工技巧在农业社会中发展到高超的水平,但以功用为主导。米芾言:“器以用为工……夫如是,则石理发墨为上,色次之,形制工拙又其次,文藻缘饰虽天然,失砚之用。”

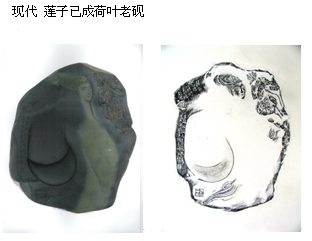

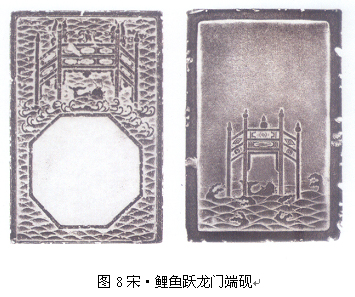

端砚之所以成为众砚之首,并不是制作技艺卓尔不凡,而是其作为一方文房用具的实用性超出其他砚种。因此,端砚制作中,以突出砚之实用性为主。“因石构图,因材施艺”是端砚制作中的基本原则、重要原则,其意就是要根据砚石本身的特点构图、设计、雕刻。可能有人会认为:优质砚材就要精雕细刻,差一点的砚材就不需要注重雕刻。其实恰恰相反,传统的端砚制作不是为雕刻而雕刻,而是用雕刻来掩饰砚石中的瑕疵,目的是使有瑕变无瑕。《端溪砚史》中记载:“端州货砚多雕龙、鱼、花草之文,以掩其瑕,其稍有纯净者则方正不凿池,如砖形即售之。”

在传统的端砚制作学习过程中,学做“光身”是重要的环节,之后才可以学习雕刻(当地砚工谓之雕花)。“光身”从字面上理解就是光着身子,其实就是做好的砚,只是没有雕刻图案而已。光身砚在端砚制作中占有重要的位置,做光身是学习端砚制作的基础。要想做好光身砚需要深厚的功底,至少需要三年学徒。相对于雕花而言,做光身比较枯燥;且光身砚没有雕花砚价格高,很多人受不了这种寂寞,坚持不了多久就走了。但事实上,只有经过严格的“光身”训练,才能成为一个技艺高超的端砚制作者。

传统制作中对“光身”的重视反映出对端砚的实用性的重视。现在,随着书写工具的变化,端砚的实用性不断减弱,鉴赏、收藏价值提升。买砚的人多半不用砚,对于雕刻的要求越来越高,对于砚的形式有些人反倒不太关心。为了迎合市场,有些端砚做成了工艺品,甚至没有砚堂、砚池。但是,更多的端砚艺人依然强调在制作中保持砚的功用,即要有砚堂。强调做好“光身”砚在端砚制作中的重要性。《砚林拾遗》记载:“砚无池,如人无目。”确实,端砚是一方“砚”而不是“奇石”。没有“砚”的味道,端砚也就失去了其内涵。端砚艺人的这种坚守,与传统文化中反对“奇技淫巧”的思想是一脉相承的。

四、对传统的传承方式——家族传承与师徒传承的认同

日本民艺学家柳宗悦说:“在任何时代,匠人的地位都是很低下的,原因首先在于教育,其次在于经济,第三在于等级。因而他们不可能以自己的力量来进行工作。……对匠人的工作加以保护的是传统。”在漫长的岁月中,传统积累了丰富的经验,将之传递给匠人,一代代的传承,一代代的延续,由此发展出了各地各具特色的手工艺文化,而匠人也由此安身立命。与众多的传统手工艺传承方式一样,端砚制作技艺的传承方式是口传身授,以家族传承和师徒传承为主。这种传承方式一直沿袭至今。程泗老艺人口述材料介绍说:端砚制作技艺是世代相传,都是父传子,子子孙孙,一代传一代的。

新中国成立前,白石村的端砚制作以梁、李、郭、程、蔡、罗等几个家族为主,且传男不传女。村中还流传着“郭家梅,程家凤、蔡家云、罗家龙”的说法。新中国成立后,端砚生产经营方式发生改变,出现了集体所有制工厂。虽然生产的组织形式从过去的家庭作坊发展为工厂,但传承方式并没有本质变化。依然是师傅带徒弟,只是师傅与徒弟之间的关系没有以前那么严格。改革开放后,端砚的生产经营越来越多的为私人经营,出现了众多的家族企业,传承方式也依然是家族传承、师徒传承;与以前有所不同的是开始有女性进入端砚制作领域。目前,当地没有专门的学习端砚制作的学校,也没有学校开设相关课程,年轻人学习端砚制作只能去砚厂或者家庭作坊拜师学艺。

五、行业神崇拜体现出来的精神引领作用

与我国众多的民间手工艺一样,端砚行业也有自己的行业崇拜,他们拜伍丁为先师。根据《华阳国志•蜀志》记载:“(开明)时蜀有五丁力士,能移山,举万钧。每王薨,辄立大石,长三丈,重千钧……”据《史记》记载:“昔秦欲伐蜀,路无由入,乃刻石为牛五头,置于金后。伪言此牛能屎金,以遗蜀。蜀侯贪,信之,乃令五丁共引牛,堑山堙谷,攻之成都。秦遂寻道伐之。”五丁应该是能开山移石的力士队伍,如同鲁班被当作木匠的祖师一样,五丁的形象就集中为一个人,成为伍丁,被当地的采石制砚者当作祖师来崇拜。

肇庆当地砚工们的行业神崇拜有点类似于原始宗教。费尔巴哈在其《宗教之本质》中的第一章概括总结“依赖感乃是宗教的根源”。端砚制作不但需要精湛的技艺,还需要持续耐久的体力;加之端砚乃贡砚,砚工不但需要处理和神秘的自然力量的关系,还面临官府皇权的压力。因此,砚工转而假借外力——行业神来寻求安全感、自我认同感。日本民艺学家柳宗悦认为,保护工匠来自于两种力量,一是传统,一是组织。行业神崇拜可以说是这两种力量的综合体现。

中国人对于自我和天地万物常能保持一种整体的观点,相信价值之源在于自觉、反省。手工业是一个对技术要求比较高的行业,当人们不能通过技术和组织来解决问题时,往往希望通过超自然的力量来控制和解决;加之,匠人群体地位低下,因此,转而假借外力寻求自我规范与认同。梁漱溟认为,“宗教最初可说是一种对于外力之假借;此外力却实在就是自己”。匠人在这种行业的宗教活动中,发现自我进而完善自我。此外,行业神崇拜还是一种礼教行为。祭拜行业神活动往往通过一种仪式来展现。这种外在的仪式,其实就是人间秩序、人际关系、责任与权力的体现。祭拜行业神可以说是对匠人群体进行道德礼教、团体意识熏陶的重要环节。通过祭拜活动,匠人群体保持其精神的一致性与凝聚力。可以说,行业神崇拜在精神上引领着来自草根阶层的普通匠人。

新中国成立前,“端砚行”是端砚行业的行会,黄岗镇的白石村和宾日村都有自己的端砚行。白石村的端砚行在“梁氏祠堂”,约30平方米,会址作为采石砚工平时歇脚聊天场所。宾日村的端砚行在“杨氏祠堂”。在白石村有对联:“先师开凿山成路,砚田长留子孙耕”;宾日村的杨氏祠堂有对联:“祖师传授石为业,弟子遵从砚作田”。“端砚行”在每年农历四月初八都要举行祭拜伍丁的活动,祭拜师傅的仪式主要有装元宝蜡烛,摆放祭品,请法师做功德,然后有舞狮、放铁炮、武术表演等,之后就是全体工匠聚餐。

1950年,端砚艺人最后一次拜了他们的师傅。之后,作为封建迷信活动,祭拜仪式被取消了。但是,在很多人心中,都有一个“师傅”。笔者的调查中,一位四十多岁的砚厂老板谈到他自己在20世纪70年代末祭拜师傅的情况。那时,他还是学徒,每天要上山采石。在山上吃饭的时候,每次都要让“师傅”先吃。也就是先舀一勺饭给师傅,把这勺饭丢到山野,然后自己才吃。相对于每年四月初八的“贺师傅”活动,这种行为甚至不能说是一种祭祀仪式。但是能在一餐一饭中表达对“师傅”的敬意,可知“师傅”在他们信仰中的位置。但是,随着时间的推移,越来越多的年轻制砚人不知道“伍丁”是谁。这种状况的出现,当然和社会环境、文化变迁有关。2006年,白石村恢复了祭拜伍丁的仪式。只是,现在的祭拜活动更多的是一种纪念活动。恢复的是形式,行业神崇拜的精神内核的重建任重而道远。

没有文化的发展,是没有灵魂的发展。一个丢失了传统文化的民族就像一只断线的风筝,很难飞得很高,飞得很远。在现代化的进程中,中国传统文化的核心价值观念,有些在慢慢远去,有些则“日用而不自知”。而价值系统不经过自觉的反思和检讨是很难获得现代意义并发挥创造的力量。这,也是本文对端砚文化中的传统精神的探讨的初衷。

(作者系广州大学旅游学院教师、博士,主要从事传统民俗与文化遗产保护研究)

粤公网安备 44120202000322号

粤公网安备 44120202000322号