我们应以什么眼光看砚台(作者:刘演良)

我们应以什么眼光看砚台

——关于当代砚台文化定位的思考

刘演良 卫绍泉

提要:砚台是最具中国文化特色的传统手工艺美术品,它与笔、墨、纸结伴为文房四宝,缘系着书法和绘画,随同着中华文明的发展征程一路风光,为记载、传播和推动中华文明的发展起着重要的作用。进入二十一世纪的科技信息时代,“砚台”源发之研墨的实用功能日渐式微,而蕴含于其中的文化精神却日益弥彰,时代的变迁,功能重点的转换,引发着技术、艺术乃至文化等观念思想的转变。今天,呈现在我们面前的“砚台”已与记忆中的砚台本质属性符号出现陌生感,这种现象引发起砚界和学术界的关注和思考,这也是本文需要探讨的问题,我们应以什么眼光去看砚台,也就是说,应怎样为砚台的文化发展定位。

主题词:眼光 砚台文化 定位 思考

面对砚台,每个文化人都有着如晤中国传统文化的景仰之情。今天,现代社会正处在转型的巨变和更新,砚台无论在其种类、数量、形式等方面都较古代丰富多彩,昔日难得一见的名贵砚台,今天也能轻易遇目、上手和拥有,但令人费解的是,能让人们感动与关注的砚台却似乎稀有。有时候我们一边欣赏着被誉为“精品”的砚台,心里却在感叹,“砚台究竟怎么了”。石材品质良莠参差、雕刻争细斗精,砚之为砚的符号模糊,虽然有不少制砚大师、名师常有优秀的作品面世,但往往被淹没于浩瀚的砚海中而难露光芒。关于砚台的材质、砚台的工艺与艺术,砚台文化的传承与发展,既是历朝历代制砚者和使用者、收藏者、鉴赏者关注的问题,也是今天砚研究者和专家学者所共同关心的问题。

本文在首届中华砚文化研讨会上提出关于当代砚文化的定位,这个有点学术味的题目,虽有点附庸风雅,其终目的是希望探讨怎样使砚台这个独特的中国文化意象符号能够在新的时代发扬光大。本文作者亦深知此课题之重之大,只期作投石于湖之功,引起各路专家学者的共同关注,以便将其引向深入,广而大之。

砚台的定位研究,似乎可以从多个方面去探索,从砚材、形制、雕刻、铭文和风格、文化和艺术等各个方面进行,以及由此而展开的更深入、更广泛的研究。我们认为,首要的是把握砚是什么的问题,否则难以入其奥堂,难以得其精义,更无以说发展了,这是一个朔源的问题。然后探索面对二十一世纪科技信息高速发展的时代背景,我们应以什么眼光去看砚台,这才是发展与定位的问题。

一、砚台是什么?

问题的提出似乎有点幼稚。当年有人问古罗马哲学家圣.奥古斯丁,“时间究竟是什么?”他回答说:“你不问我,我本来很清楚地知道它是什么,你问我,倒觉得茫然了。”这众所周知的、最简单、最基本的问题往往让许多制砚、爱砚之人搔首,一时难用准确的语言全面地去表述清楚。

砚台是什么?砚台初意为研墨用具。汉.刘熙《降名.释书契》云:“砚,研也;研墨使和濡也”。同朝的许慎在《说文》中释:“砚,石滑也。”“滑”者利也,意“研磨”。为了更清晰地理解砚是什么,让我们简略地回眸砚走过的足迹。根据砚(研)发展的历史状况,将其略作分代,大致可分为五个阶段:即原创期、发展期、成熟期、式微期和再生期。(当然,这样分期的目的只是为服从本文为阐述“砚台是什么”的一种粗略的方式,并非学术意义上的断代)。

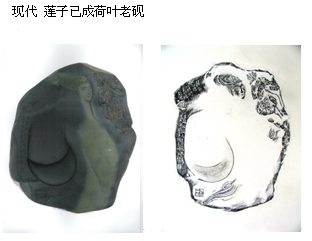

(一)原创期:根据目前的考古发现,最早的“砚台”发现于陕西临潼县姜寨遗址中出土的一方石砚,专家认定为母系氏族时期的仰韶文代时期,距今约5000年左右的历史(或于更早已出现砚,惜未有实物)。以出土石砚的结构及附带的器物推测,古时使用砚台需借石质磨杵研磨块状的矿物颜料,其功能为研磨工具作用。此后陆续出土的器物中也时有“砚台”,其基本结构无多大变化,但其粗拙的外型已逐步光滑成型(如广州象岗出土的西汉南越王墓“砚台”)。直至汉代发明了人工制墨,墨不需要借助磨杵来研磨天然或半天然的墨块而直接可以磨于砚面,真正意义上的砚诞生了。

“研”向砚的转化,经历着数千年的历史,研的出现体现着先民创造工具的原创发生学的价值,同时也奠定了砚台制作的基础,启发着人们对砚台的功能结构的思考提供灵感,对砚台此后数千年的设计制作产生了持久深远的影响。研向砚的转变,从粗糙到光滑的外型的转变,体现着人类对型台形式美追求的萌芽,也是人类进步、科技发展的体现。

(二)发展期:大约指西汉到隋朝这段时间。人工墨的发明,促使着砚的加速发展,这个时期无论是制砚的材料、形制、功能结构等方面都显现出丰富多彩的形式;也许是工具的落后,也许是还未发现优质易加工的石材,又或许是陶瓷工艺的高度成熟,这个时期以陶制砚最为普及,石、铁、玉、铜等材质相辅,其制砚思想从原创期的自发状态提升到自觉的水平。砚台的制作在中国传统儒、道、墨以及诸子百家等哲学思想的浸润下,道器合一、天人合一、器以致用等创物、造物理念得以张扬和强化,奠定了砚台工艺造器的思想基础。据出土公布及相关书刊记载,这个时期的砚式有数十种之多,其中最具代表性的风字砚砚式为后来砚台之典范式样唐代“箕形砚”和宋代“抄手砚”提供了充足滋养和启迪。

这个时期的砚台特点充分体现了《考工记》所反映的“知者创物,巧者述之的造物思想,体现着器以致用的观念,装饰已开始进入砚台,然其主要作用乃是强化器以载道的观念,当然也有精神愉悦的功用。

(三)成熟期:指唐到清中期,这是砚台史上重要的历史时期。唐宋砚可谓砚史上的两座高峰,这不仅体现在这时期制砚工艺达到了前所未有的高度,也体现在端歙等优质天然砚材的被发现,更重要的则是唐宋两代的政治、经济、文化艺术蓬勃发展的环境成就了文人士大夫诗意的情怀和人文的审美取向,使唐砚的张扬气度,宋砚的端庄典雅成为后世尊崇的典范,将砚的功用美推向高峰,也将砚的文化美引向了更高的境界。

这时期的高度成熟的工艺造物思想和制作技艺,将砚的形式美和功能美结合得天衣无缝,简洁的形式,适用之功能与器以载道的文化精神融为一体,后人称“镜必秦汉,砚必唐宋”,正是体现着上述这种“和合”的气象风范。天生丽质的砚材,寓意深刻的形制,其德、其美、其色、其形,吸引着王公贵族,文人士大夫的关注与宠爱,从此缀合了文人与砚,砚与文化的缘姻。

明、清两代的砚台总体上体现出时代的社会风尚,明承宋风,明末至清砚台的风格开始出现分化,一方面走向世俗,另一方面走向文人素雅。表现在制砚风格上,前者追求雕饰满眼,追求世俗寓意的题材;后者追求自然随形、朴素含蓄,追求个人的思想抒发和物趣,自然而清新。

这期间的砚雕工艺水平进一步提高,并出现了精细繁复与朴素典雅两种不同的风格,砚雕开始广泛地吸收其它艺术门类之长为砚所用,书画与文学两大门类的养分被巧妙地注入砚台,前者体现在砚台的雕刻上,后者则体现在砚台的铭文之中。

总的来说,唐宋明清几代的砚台体现着明显的时代气息,并清晰地体现出砚台由实用向着实用与欣赏相结合的方向演变,也体现着砚台制作风格和审美取向从古雅向着世俗的方向转变,但其实用功用始终居于砚台的主导地位。更为可喜的是王族文人士大夫们对砚台的关爱,出现了大批的皇帝和著名文人喜好和收藏砚台,大量记录、赞誉砚台的诗、词、歌、赋、铭、文,以砚台为主要内容的专著达数十种之多,散建于各种笔记、文集、别集涉及砚台的论述尤为丰盛,这是中国古代手工艺品除书法绘画之外留下诗文和文献最繁富的一个专项。也是砚台成为重要的中国文化意象之一的原因,也奠定了砚台在中国文化的地位。

(四)式微期:清末至民国时期可谓砚台的式微时期,造成这种现象的出现,一方面是兵荒马乱的政治局面贯通于这一时期,更重要的另一是墨汁和硬笔的出现,其快捷方便的书写方式让人们乐意接受,并成为大众喜爱的方式。

这时期的砚台从清中期崇尚繁复精美工艺,追求优质美石,渐向一些大众化的简易砚台过渡,其中学生砚数量尤为可观。但正是这样一个时期,却出现了一位为人尊崇的砚雕大师——海派陈端友,他的作品最早吸收了雕塑写实的风格和表现手法,注重透视感和空间感以及物态结构,开近代写实砚雕的先河。

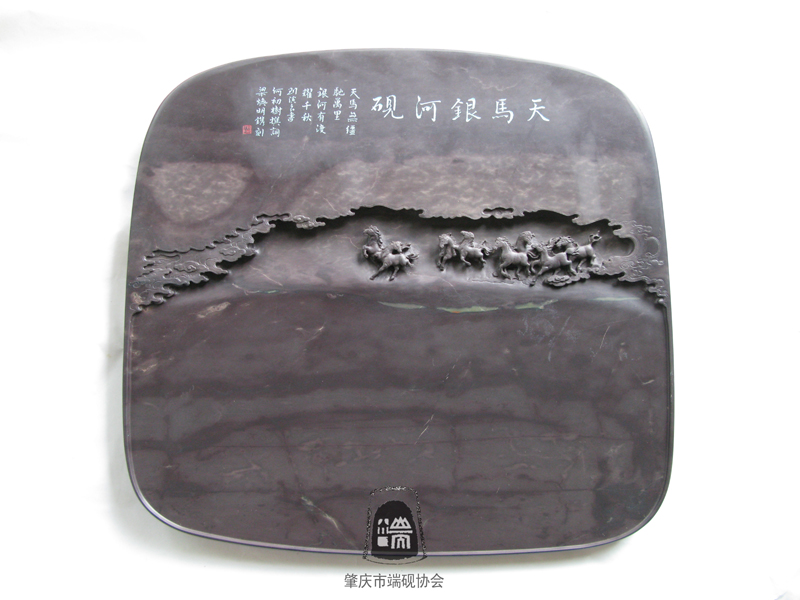

(五)再生期:大约指50年代后期至今天这个阶段。前期缘续清末之风,以出口创汇为主。70年代末,改革开放的春风吹遍神州大地,砚台在沉寂了近百年的时空中再次重获生命的气息,大量生产外销和仿古砚,各砚种陆续开采,大量优质砚石面世。随着社会的发展,科技的进步,砚台作为“用”的主要功能削弱,人的思想观念也发生了变化,以观赏为主,以山水和历史典故为题材的砚台创作开始兴起,并很快形成一种潮流,愈演愈烈,直至今天。

这一时期无论在品种、数量、形式、题材等方面在砚台史上可谓盛况空前,由于科技信息的发展,雕刻技艺与技巧也达到一个新的高度,涌现了一批优秀的工艺大师和工艺精品。从整个行业看,由于缺乏与之相适应的理论指导,传统的制砚工艺精神未能与时代的特色实现有机的结合,过份重视 “人”的作用而往往忽略了“器”的意义,甚至忽视了砚的文化内涵,致使砚台在繁复精细的雕刻下,缺失了深刻的文化艺术意蕴,与时代的需求形成了一定的隔阂。

纵观砚台的发展史,我们可以看到,从砚台刍型一直发展到民国,无论其雕刻的简与繁,雅与俗,简构与繁复,其实用的功能都是明显的, “用”一直是砚台的最重要的属性,其雕刻和表现手法都以适之于用为前提。砚台的审美,也是建立在“用”之上和由“用”而引发的精神愉悦和美的感受。进入再生期,砚台仿制(创)作由于受西方文化、当代艺术和人的个性解放思潮的影响,更重要的是受到墨汁、硬笔以及电脑等科技产物的冲击,大部分砚台明显地张扬着工艺雕刻的意义而忽视砚台的“用”之功能,重赏而轻“用”之风愈演愈烈。

透过砚台发展史简略的回顾,我们可以回答“砚是什么”这个问题了。砚台是什么?砚台是一种工具,供研墨之用,并与笔、纸一起结合成文房四宝,成为中国文化艺术两座高峰的书画的物质基础;砚台是一种媒体,它从一个侧面记载着中国传统手工艺文化的造物精神,传递着不同时代文人士大夫的情思,印记着时代社会生活方式的缩影;砚台是一种自然美石,其蕴日月之精华,纳天地之灵气、天生丽质、温润如玉,给人以美的感受和精神的愉悦;砚台是中国特色的形神兼备的手工艺美术品,是古今无数师匠们心血的结晶。简而言之,砚台是“用与赏”或“物质与精神”有机结合的手工艺美术品。

二、我们应以什么眼光看砚台

砚台作为研磨的器具,与笔、墨、纸一起为传播、记载中华文化发挥了重大的作用,这是有目共睹的。但砚台仅仅作为一种工具,在今天研墨之“用”的意义并非主流的朝代,并不足以让我们去渴求,让我们去尊崇。是砚台从研到砚漫长的历史变迁中凝就的独特的中国文化意象,其中包含着的中国历史富有生命力的基因,含藏着的中国传统哲学思想元素,表达着的中国文化的奥妙,一代一代地传播着、诉说着的有关中国砚文化的信息,包括其中看不完的形制,说不尽的故事,解读不完的意义,争论不休的魅力,以及每一方名砚台背后极其丰富的链接,博大深远的知识海洋,承载着诗人名贤高僧的大德和生命信息,也凝聚着中国人集体的记忆与中华民族认同的千年密码,才是我们解不开的情绪,苦苦追寻的梦境。其中所蕴含的意义却须待于有心人的寻访,踏勘与解读。

这也许就是砚台所具有的独特审美属性和文化内涵,致使砚台在“实用”性式微之境况中仍在发展壮大,这正是砚台不仅具有“实用”之用,更有“无用”之用,也在当仅就是精神之用张扬。当人们不仅仅以砚台作为研墨工具时,就会赋予砚台更多的精神涵义。它双层的功能、独特的造型以及千姿百态的制作工艺和大自然赋予独特的材质,构成着一个绚丽多彩、品味高雅的艺术世界,成为中华民族宝贵的文化遗产,也成为我们研究中国文化的重要对象,吸引人们从不同的角度进行考证和研究,得到越来越多的收藏家和爱好者的青睐,成为中华民族珍贵的艺术品。

我们将砚台定位为最具中国文化特色的传统手工艺美术品,表面上似乎没有多大的异议,但具体分析却在理解上存在一定的误区:

我们知道,砚台的精髓一方面在于它是手工文化,另一方面在于材料的合理应用,高尔基曾经说过:“艺术的奠基者是陶器匠、铁匠和金匠、男女织布工、石匠、木雕匠和骨刻匠、军械匠、油漆匠,男女成衣匠,总的来说是手工艺人。”一部砚台从研到砚的发展史,是人对自然和材料的改造的历史,凝结着中华民族的文化和审美心态。重提砚台文化定位,将唤起人们对物和人本身的尊重,冷静地思考,我们的先人在若干年前,是怀着怎样谦虚和耐心去完成一件件精美的砚台,需要继承和发展的正是传统匠人的那种创作的智慧和平易的心态,籍此来补偿安慰现代人的心灵。

我们将砚台提升到最具中国民族特色定位,主要依据为三个方面,一是指砚台起源具有源远流长的历史,砚的刍型以目前出土的实物为证考,约为公元前6000多年前,但从考古学家发现的分布在宁夏回族自治区的岩画遗址中遗传的众多细岩画分析,其岩画上的颜料至少有13000年的历史,由此可以推断当时已出现研究颜料的研磨器。

二是指砚台为墨而“生”,与笔、纸结伴,缘系着书法和绘画的诞生与发展,共同成为中华民族独特的文化意象,在世界各国各民族的文化艺术中形成的鲜明特色。砚台无论其造型,结构与功能均具有中华民族的个性。三是指砚台蕴含的文化内涵符合中国人特别是传统文人的审美趣味,这其中包括砚台用之妙,材质温润之德,砚石精光内敛的品格以及造型自身的象征意味,雕刻内容的寓意等,都体现着中国人的宇宙观和人生观,体现着中国人独特的致思方式,有着与西方文化廻然不同的视觉和思维方式,如赵汝珍先生在《古玩指南》中所说“……对古砚之精妙,西洋人绝不能理解绝不能认识,故西洋人来华者,任何古玩均可以买,未闻有收购古砚者……”。砚台之上述概说,是我们立论的。

我们说砚台是传统的,当然首先是指其悠久的历史,但这里我们重点强调的是砚台制造过程中所体现的传统造物精神和砚台本身蕴含的文化意象,这才是砚台最具审美价值的因素,也是砚台在今天仍能为我们所景仰的原因。

研的生发至砚的形成和发展,无不体现着先民“制器尚象”、“制器尚用”、“器以载道”的造物精神。关于器的经典论述,最先来自儒家的经典《易.系辞》的系统而精到的论述,《易.系辞》曰“备物致用,立成器以为天下利,莫大乎圣人”。把造物推高至犹如圣人的事业,又曰:“以制器者尚其象”,视制器为推行圣人之道,并列举了一系列古贤制器造物观加以说明,由此,我们可以推知制器与观物取象的联系。此外,道家观念和诸子百家的关于制器的立说,也无不体现着制作与应用相联系。由于儒家对器的象征意义的重视,以及其观器论人的观念,逐步使器物的观念超越了经验的描述范围,把看得见,摸得着的器与不可见、不可触的思想相融合,砚(器物)才突破了形而下的范畴,进入形而上的观念层。从中国最典型的砚台形制看,天圆地方的壁雍砚,大块意气的风字砚,虚怀张扬的箕形砚,端庄雅正的抄手砚等,无不体现着制器尚用,制器尚象的造物思想的完美结合,无不体现着器以载道造物精神。

工艺造物赋予砚台使用价值、文化涵义和功能形式,方成其为器;中国传统的观念视砚台为存“有机的生命体”,各种造型互相应照,贯穿着中国的哲学原理。朱子言:“此是置心在物中穷见其理”,也就是说传统的审美观讲究“体悟”和神与物游,从不脱离人谈造物,也从不把物质生产与精神生产截然分开而就物论物,而是兼顾物理、权欲、心理,使之具有人格化的人及更特色和感情色彩,从而形成了器与道或物质与精神和谐统一。这既是天人合一的造物思想,也是中国特色的表现。

依据砚台是历史生活的产物,适应着不同时代的生活和生活方式的需要而发展的研磨器物,是手工制造的,具有实用性与审美性的产物。砚台为实用而诞生,其最终是为让人使用时感到称心如意,这就审美的萌芽,就连公元前6000年出土的姜寨遗址的研磨器,虽然工艺粗糙,但其造型已基本成型,已符合研磨器用的内在规定性。随着技术的进步,砚(研)发展到汉已基本成型,至唐宋已高度成熟,这成熟体现在三个方面,一是发现与利用了最宜磨墨的材质,二是传统的造物思想表现得淋漓尽致,三是工艺与技术的发展已达到了一个新的高峰。

砚台作为实用的手工艺艺术品,体现着实用性与审美性的统一,实用是审美的前提和基础,审美也反过来增强实用性,两者互相促进,密不可分,构成了砚台最基本的原则和特征。随着社会生产力的不断发展和人民生活水平的不断提高,审美性在砚台艺术中的比重越来越大,人们对砚台材质美、形式美、艺术美的要求比过去任何时候都更加广泛而迫切,随着社会发展,这一趋势将更加明显。

从某种意义上说,砚台首先是用的,然后才是美的,不能骑的自行车,不能用的钢笔,无论其外装饰有多么的精美,也是没有审美价值的。这里有一个对适用与审美的理解误区,制砚人通常要选择砚材好的部分开砚堂,出于商业目的,尽量保留原石的体积,将不能作砚堂的部分实施“雕花”,并美其名为“艺术”,砚堂最终只占砚石整体十分之一、二的空间,作者也扬言“可用”。然适用与可用是一个不同的概念,至少是程度上的重大差别。我们说一方砚台的适用,至少包括其造型、材质、结构,研磨舒适、清洗的方便、把玩以及使用时最大限度的人性化满足感等各方面的综合平衡,而“可用”仅仅能容磨墨、能盛水的简单要求,任何材质的器具也皆能做到。

另一个误区是将砚台的适用与审美割裂开来,一方面过度地强调人为的雕刻技艺,忽视砚台的适用性,也忽视雕刻的象征和意味性的内容,雕馈满眼,而空无一物。另一方面是复制传统的形制,只重于“用”毫无创新意趣。

二十一世纪,许多文化人、艺术家的目光开始投向砚台,制砚艺术大师不断提升自身素质和吸收各门类艺术的养份,使砚台的创作充满形式感,情感和意识形态方面的内涵,拥有和艺术家一样的艺术特征和文化的哲思,砚台和纯美术的界限开始模糊,各种美术领域倡导的各种哲学思想使制砚艺术大师极力摆脱行业局限,探索尝试新艺术的语言。与此同时,文化市场对砚台的要求,也不只是单纯的形式上的复辟,而是从历史上吸收艺术的营养,从民族文化中吸取有益的精髓,采取抽出、混合和拼接的方法,传达出一种内在的隐喻的合混的风格。

当今砚台的制(创)作虽然象各种现代艺术一样,极力寻找自身未来的多种可能性,从而重新定义“艺术”,也试图超越时代的理性,用超常理的技艺、精神的探险为自己开疆辟地。但是砚台的艺术成长从来就不存在脱离外在影响的自身构建,历史以过去了的经验方式告诉我们:没有深厚的传统坚固基石,再伟大的创想只会是空中楼阁,继承和发展永恒不变的主题。

基于这样的角度,我们以审慎的目光游览砚台,古朴、方正浑圆、厚重的造型和材质本身的的自然和谐之美,不正是我们不倦追求的那份本真吗?一块一块随型的自然砚石,历经师匠们温润双手的雕刻,一方方砚台显得那么亲切,那样鲜活,舍弃了太多的技法形式的表达更显得大气凝重,将“砚”的独特魅力表现得如此完美,空灵率真中透出丝丝优雅古朴之美,纯正幽静中现出点点深厚凝重的文化内涵。每次审视砚台,总被其端庄、孤傲的气魄,优雅独特的诱惑和那穿越千年历史的苍桑所深深折服,其于沉实中折射出灵光,在从容淡定中依旧是那么幽静典雅、奕奕生辉。

如果以一首美妙的乐曲来形容砚台,传统的砚台在中国古代历史上默默无声地奏出了自己辉煌的第一乐章,虽然它是无声之曲,但世人是可以解读出其所传达出的词意,领略其自然而向外散发出的韵味,曲终而味存,这是我们赏古砚的感觉。今天,我们绘就了另一个辉煌的乐章,也许还是更华丽更庞大的乐章,场面更宏大,更多的演奏者,更多的乐器的参加演出,更多的声响,还融入了西方之乐器。但遗憾的是其声大、其音乱,抒情之音,激昂之音,婉转之音独奏,豪壮之声、钟鼓之声齐鸣,仍在演奏,虽然某一小段某一乐器奏出美妙之音,但很快被众多乐声掩盖,而难知其主旋律,也难和其味,这就是我们砚界今天的现状。

砚文化是制砚活动及其物质、精神成果的文化内涵的总和,涉及到制砚文化观念,砚台的历史衍变,研台形制,文化符号等诸多方面的综合体。砚文化独特的造型理念、创造心态、视觉模式和构型规律,以象形取意、立象尽意的致思方式,比类取象的思维方法,以及“在天成象、在地成形”造型哲学,对形、色、材等造型外显层面的总体把握和特征的强调,“天人合一”的宇宙砚等综合因素的制约,决定了传统砚为“象征性艺术”。然时与境迁,特别是在砚台从文人士大夫文化走向大众文化的今天,既要源续传统的造物精神,体现时代的文化特色,还要让砚台为大众所喜闻乐见,更要展示器有用、材有美、工有巧的砚台特性,更具体地说,砚应该成为融文学、历史、书法、绘画、雕刻和金石于一体的综合性艺术品。这对制(创)作砚台的师匠们,无疑是一个挑战,也是一个考验。

面对二十一世纪外来文化的撞击以及科学信息技术的强势压迫以及商业的介入,砚也在变化中,学术界、文化界对当今砚台的状况普遍有这样的评价,一方面是制砚技艺进步了,另一方面赏砚的水平退步了。面对这种现状,值得我们清醒的是,传承传统,并非仅仅是砚台的形制和工艺技术,而是砚文化内在的思想定势和赖以发展的“内在力”。其核心就是要传承延续不断发展的砚台文化和美学思想,这才是传统砚文化的精华所在,也是砚文化得以发展的基础。砚台定位问题的提出,对研究和探索砚台今后的发展有着更为重要的意义和迫切感,希望引起各位专家和学者的深入研讨和更大的关注。

作者:刘演良(中国文房四宝专家、中国文房四宝制砚艺术大师、中国文房四宝协会高级顾问、肇庆市端砚协会名誉会长)

卫绍泉(记者、肇庆市西江图片社副社长、肇庆市端砚协会副秘书长)

粤公网安备 44120202000322号

粤公网安备 44120202000322号